棒垒球,我的最爱

2020-10-26 15:56 中国棒球协会

曹履诚,天津人,生于1944年1月。从天津实验小学毕业,转入天津男一中后,开始练棒球。初中二年级起进入天津和平区业余体校棒球班,吃住在体校,中午回家,直到1962年高考前夕。曾代表过天津和平区参加过天津全运会比赛,荣获亚军,成为国家二级棒球运动员。1962年考入北京大学,加入北大棒球队,任队长,打过游击手和扑手等位置,直到1968年毕业。在这期间(1964年暑期)担任北京高校联队队长,集训完结后,曾和北京高校外籍联队(主要来自古巴)进行过友谊赛,引来国家体委主任荣高棠先生和古巴驻华使馆官员的观看。大学毕业后,分配在北京工作,八十年代末,接受施罗德教授的邀请来到荷兰鹿特丹,作为访问教授在伊拉斯姆斯大学( Erasmus University Rotterdam,简称为EUR)工作了十年。而后来到美国麻省伍斯特(Worcester),在大学医学院工作至今(Umass Medical School)。

棒球-A,当年我们在天津和平区体校棒球班的朋友(1960),左一是我(曹履诚)

棒球-A2,当年我们在天津和平区体校棒球班的朋友(2020),右一是俞昌和,曾任中国大陆青年女子垒球队教练

棒球-B1,去年,波士顿红袜队荣获全美棒球赛冠军,他们应邀参加我们的活动

棒球-B2,演讲后,我提了个问题,受到关注,上了第二天的报纸

棒球-A4,60年前我们用过的老棒球

正文

棒垒球是我最爱的运动项目。记得初二刚刚练棒垒球时,最爱读的一本书就是梁扶初写的《棒垒球指南》,自费出版(图一),该书序言中的几句名言至今还留在我的脑海里。他带领的上海熊猫队战绩颇丰,还应聘来指导解放军棒球队,受到贺龙元帅的接见,当时部队将棒球推广到全军。他被后人誉为中国棒垒球之父。

图一 梁扶初先生主编《棒垒球指南》

我喜欢棒垒球的原因很简单:1、当年我读书的天津一中有大约百分十五是侨生,其中不少来自日本和东南亚,棒垒球在那里很流行。我们一中棒球队曾多次荣获天津市中学棒球联赛冠军(图二)。所以我们多数队员起码都是国家二级运动员。中国青年女子垒球队教练俞昌和就是我的同班同学。2、从初二起我就进入天津市和平区业余体校,加入棒垒球队,吃住都在体校,直到高三,高考前。每天早晨六点起床,开始晨练一个小时(早操,体能和长跑),结束后在体校吃早点,然后背上书包到天津一中上学。中午放学回家吃午饭。下午放学后又回体校,开始训练,大约从四点开始到六点结束。项目包括准备活动,传接球,内场和外场防守,最后是击球进攻训练。3、晚饭都在体校吃,饭菜花样多变,即使是在1959-1961年,大陆经济困难时期也如此。饭后有晚自习,直到九点。十点要准时上床。在体校的头两年,我们住在天津第一体育场的看台下面,后来搬到和平区体委的主楼里,它位于市中心(图三)。困难时期我们棒球班的好几个调皮鬼常常偷偷不上晚自习,到闹市如劝业场逛大街。当然,我还是比较听话的孩子,坚持上晚自习。可能就是这个原因,当我考上北京大学时,好多人都感到惊讶。也正是这个原因,我们每个人的基本功都很好。

图二 天津一中棒球队,荣获天津中学棒球赛冠军

图三 天津和平区体校棒球队

在考入北京大学的第二天,当我拿着刚发的学生证到五四操场借足球时,看到有人在那边练习棒垒球,感到很好奇,就跑过去,只见一大男孩跑过来叫我的外号:“嘿,铁头,你怎么来了?”我一见,认出他竟是我们原天津一中垒球队的投手申家恒。他那时已是北大棒球队的队长,接着他马上说:“明天你来当队长吧!”。当着众多人的面,我传接了几个球,大家一看都感到惊讶,议论纷纷:“这小伙的基本功怎么这么好!” 就这样,没人反对,我立马当上了北大棒球队的队长(图四)。当时站在场外的一位老师也很高兴。后来得知他就是张汉槎,第一届全运会棒垒球总裁判长,北大体育教员室的讲师(图五)。进校后的第二周我们年级被派到西山植树两周,刚在那边劳动了一周,我就被学校召回去参加比赛。记得那天的对手是清华大学,我被分配打游击手,头两局攻守均衡,比分0:0,到第三局我方进攻,一垒有人,轮我击球,在两球一击的情况下我打出一个漂亮的安打,结果不但护送我队的一垒跑垒员得了一分,还让我自己上了三垒,全队士气大涨,连坐在场外观看比赛的马约翰教授也高兴得站起来为我们鼓掌。正是这个球让他认得了我,记得有一年我和我的五哥在北京王府井巧遇马教授,就上去和他打了个招呼,这位总是穿西装带背带的老人立即回应了我,连我哥都感到纳闷。

图四 北京大学男子棒球队

图五 北大棒球队教练张汉槎(中)投手刘克仁(左)和一垒手陈善敏(右)

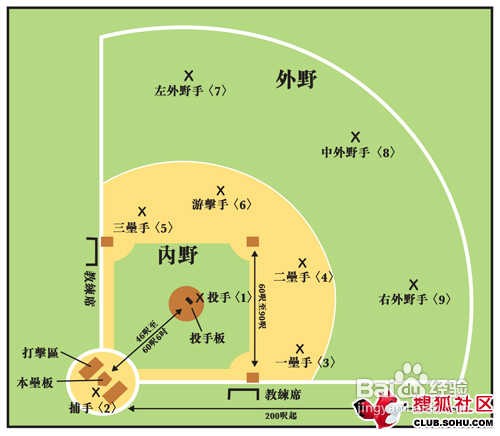

在我的眼里棒垒球是唯一的一种不对等的运动项目,虽然双方上场队员的比是九对九。实际每一局攻守双方上场队员的比始终是在1:9(空垒)到4:9(满垒)之间波动。其中的战略战术变化五花八门,这让内行人看门道,外行人看热闹。先介绍一下棒垒球的场地,规则和攻防战略战术。场地如图六所示。包括内场和外场,共四个垒,称为:本垒,一至三垒。一般攻守两方各有九人。内场位置包括投手,捕手,一垒手,二垒手,三垒手和游击手,共六人;外场位置包括左,中和右等三个外野手。

图六 棒垒球场地和位置

正式比赛设九局,每三名攻方球员出局,将轮换攻守,攻守双方每轮换一次就算是一局。在本垒的攻击手(击球员)通常有数种机会去选择,包括三次好球(称“击”)和四次坏球(称“球”)。在每局的比赛中,有许多攻防战术可以选择和应用,现举几个例子,从中人们可以体会到棒垒球的魅力,也可理解为什么:人一旦参加该项运动,就终身难忘。

例一:认知强打手,主动送其上垒。比赛前,球队大多都暗中窥察对方的实力,谁是强打手,其投手的所长,各个球员的位置,那个比较弱等。另外, 从进攻球员的出场排名顺序上也在一定程度上反映出其进攻的实力。一般第三和第四个出场的球员,他们的击球能力都比较强。所以,有时投手和捕手配合,故意投坏球给强打手,甚至保送其上垒。

例二:为得一分,牺牲自己。低分的比赛结果(例如2:1;3:2)常见于高水平的职业比赛中。得一分不容易,有时不惜牺牲自己。例如在两人出局前,三垒有自己队的跑垒员,为抢得一分,教练员-跑垒员-击球员就用暗号约好一套战术。投手一开始投球(通常不容许停下来),三垒的跑垒员就立即往本垒跑,与此同时击球员要想方设法将投来的球轻击出后就往一垒上奔,哪怕牺牲自己。一旦成功,就得到宝贵的一分。这在战场上就是英雄,像是董存瑞和黄继光。我们可以在玩棒垒球中学到这种宝贵的品质。

例三:为送队友上垒,牺牲自己。有时一三垒有跑垒员,全队只有一人或没人出局,自己又不是一强打手,为了胜利,我们在场上的三名球员在教练的安排和指导下,可以演出惊人的一幕。先用暗号约定好后,我就千方百计击出一个一垒方向的一个地滚球,然后往一垒上跑,吸引对方封杀我。最终的结果是或是送一垒跑垒员上二垒,或是送三垒跑垒员得分,或是我方从一三垒有跑垒员变成满垒。无论我自己成败,场上局面总是朝有利于我们的方向上发展。

类似的例子还很多,棒垒球比赛总是在场内场外,教练球员融为一体下完成的。每个球员从中可学会如何展示自己的才华,如何为集体的胜利贡献自己的智慧和力量,甚至牺牲自己。人们可以看到或感受到团结是多么可爱。举一个小例子,1962年刚入北京大学时,国家经济刚刚开始好转,但食堂提供的伙食还很差。当时的主食是棒子面窝窝头和粥,这对北方学生并不陌生,但对南方来的同学却是第一次。记得我曾教过罗国贤同学(一位上海来的小书生,四岁上小学)告诉他什么是窝头,如何吃窝头。我让他要先扒去窝头皮,再吃里面的瓤 (当然这是开玩笑),结果他真的做了。棒子面粥对我们来说是最好的饮食,虽然二两粥(一大盆)下肚很舒服,但晚上到图书馆上自习,麻烦就来了,频繁地上厕所。那时每一位学生的粮食都有定量,饥饿总是困扰着我们。记得有一次北大女子垒起队队员把我拦在大食堂门口,塞给我一大把饭票,说这是我们女队捐的,送男队队员填饱肚皮。看,这就是女子垒球队队员的品德。

在九十年代初,李敏宽是中国女子垒球队教练,带国家队打入世界前茅,扬名天下。我记得第一次见到他是在1962年秋天,我带领北大棒球队到北京钢院比赛,结果我们胜了。比赛后钢院队的主力兼队长的李敏宽问我从哪来,我告诉他来自天津一中,认识他弟弟,因为我们在同一个中学。这时他似乎恍然大悟说:“哦,难怪你打得这么好”。

第二次见面是在1972年秋天,我刚从当技术员的通县硅元件厂转入北京大学医学院泌尿外科研究所,开始做临床研究。那一年北京西城区成立了棒球队准备参加市全民运动会,当时李敏宽正是筹备组的成员。

以后,听说李敏宽当上了中国女子垒球队教练(图七)。上世纪90年代,由他带领的中国女子垒球正处在巅峰时期,例如1992年访问美国的成绩是7胜1平1负,访问日本的成绩是4战全胜。由于李敏宽带出一批名将包括强打手任彦丽(现名宇津木丽华),已入日本籍,现今她是日本国家队教练,1996年李敏宽带领中国女垒获得亚特兰大奥运会银牌,后来李敏宽被人尊称为“中国垒球之父”。

其实在我眼里像李敏宽那样水准的人还真的不少。像当年我们一中垒球队里的另一位侨生程满福,原北京棒球队队长罗玉洛,当然还有俞昌和等。1964年暑期,我担任北京高校棒球联队队长,在北京大学集训。最后一个节目是与外国留学生队的比赛,那个队的大多数球员来自古巴,那也是"棒球之国",许多美国职业棒球选手都来自古巴。也是由于政治原因,联队球员中没有一个来自美国。我们队只有三名球员包括我,老铁和老毛(他们在北京石油学院学习,均来自天津和平区体校)上场,其他六名上场的球员都是原北京棒球队的运动健将,因为当年北京队曾获全运会冠军。那天国家体委主任荣高棠也到现场,观看比赛,最终打满九局,我队以2比1获胜。

图七 李敏宽为总教练的中国女子垒球队

本人接受施罗德教授的邀请来到荷鹿特丹,作为一访问教授在伊拉斯姆斯大学( Erasmus University Rotterdam,简称为EUR)工作了十年。而后来到美国麻省伍斯特,在大学医学院工作至今(Umass Medical School, Worcester)。三十多年来,除了做研究外,始终没忘棒垒球。买了棒垒球器材包括球棒,手套和球等放在家里(见图七)。也很关注美国流行的棒球联赛。虽然极少到现场观看职业队(如波士顿到红袜队)比赛(主要原因一是门票太贵,二是交通不便),但在伍斯特观看地方大学队的棒球比赛也是常事。当然,我们自己在暑期也常玩棒球。在美国有三大球包括棒球、篮球、橄榄球(也称美式足球),也可能还有冰球,相当普及。棒球帽几乎人人都戴,许多人也常穿棒球上衣,显示自己喜欢的球队。

图八 我在海外的家产之一:棒垒球,球棒和手套等

曹履诚

写於美国,波士顿

一月十三日,二零一八年

(本文来自曹履诚先生的投稿节选)